湿度を極める!・・・恒温恒湿槽に違う方法でアプローチ!

いろいろな温度と湿度の環境を作る装置として恒温恒湿槽がありますが、

今回はその続きであります。

この方法で作った私達の装置はより高精度な恒温恒湿槽として・・・

すでに気象庁をはじめとする全国の校正機関で採用されているのですね。

まずはその方法ですが湿度計ー性能試験方法(JIS B 7920)に書かれています。

発生方法としては4種類あると思って下さい。

● 二温度法

● 二圧力法

● 二温度二圧力法

● 分流法

ここで1番使い易い方法の二温度法と分流法を中心に説明しますね。

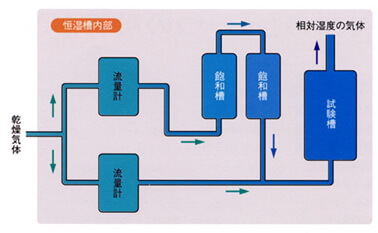

試験槽より低い温度において水蒸気で飽和された飽和槽内の空気を試験槽へ送る。両槽内の圧力が等しければ、試験槽内の相対湿度は飽和槽内の温度における飽和水蒸気と試験槽内の温度における飽和水蒸気圧の百分率で求められる。試験槽内の設定温度に対して飽和槽内の温度を調節して、所定の湿度の空気を発生させられる。

ちょっと難しい言葉で書かれているのですが、

簡単に言えばある温度で湿度100%を作り、

温度の高いチャンバーに送ることにより任意の湿度を作る方法です。

(温度が高くなると相対湿度が下がるという理屈です)

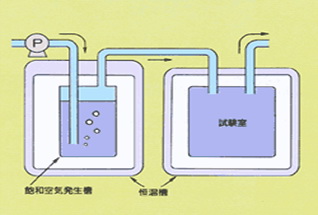

ちなみに飽和槽とはこのように空気(ガス)を細かい泡状にして、

水の中を通すことで加湿する方法です。

水は温度を精度良くコントロールできるので、

加湿器とは違い具合が良いのですね。

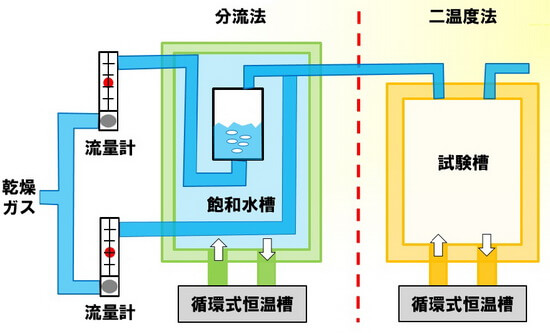

乾燥空気を二つに分流し、一方は飽和槽を通して水蒸気で飽和させた後に二つの流れを混合し試験槽へ送る。

試験槽内の相対湿度は、両槽内の温度及び圧力並びに乾燥空気の分流比から求められるので、この分流比を調整して所定の湿度の空気を発生させられる。

これも簡単に言うと・・・

湿度0%と湿度100%の空気を同じ量だけ混ぜ合わせると、

湿度は50%になるというものです。

この割合を変えることでほぼ全域で湿度がコントロールできるのです。

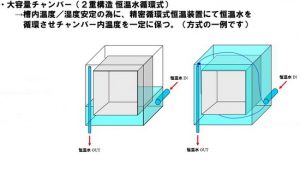

このような方法を使ってチャンバーに湿度を送り込むのですが、

チャンバーの方の温度コントロールも一工夫しています。

それがこの水を循環する方法です。

温度が0℃以下、100℃以上の場合は水以外の熱媒を使います。

もちろん・・・チャンバーを水に水没させる方法もありですが、

試料やセンサを出し入れするにはこれが良かったのですね。

当ブログの運営母体である第一科学では、

上の二つの発生方法を組み合わせて装置をマニアックに作り込んでいます。

そのフロー図がこちらです。

この発生装置(二温度分流法)は原理的には簡単なのですが制御が複雑なため、

様々なノウハウがこの中ににあるのです。

この装置の特長を2つほど紹介しましょう。

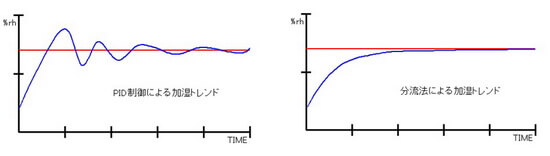

前記事で書いた恒温恒湿槽はPID制御を採用しています。

この制御のトレンドとしては左のような傾向になります。

設定値に対し差が徐々に小さくなる感じになります。

特にこれが顕著に表れるのが高湿域ですね。

いわゆる天井(100%rh)がある為に結露が生じ易かったりします。

それに対して二温度分流法では定まった湿度をチャンバーに送り込む為、

オーバーシュートがありません。

設定値に綺麗に近づくトレンドを得ることが出来るのです。

しかも安定性にも優れています。

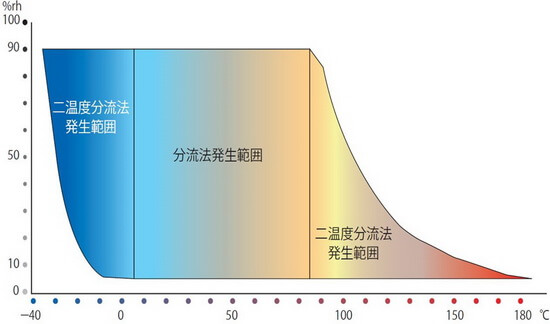

二つ目の特長がこちらです。

恒温恒湿槽では実現できない温度と湿度の領域が可能になります。

特に氷点下環境試験には有効だと考えています。

興味のある方は一度、こちらを見て下さいませ!