温度を極める!その4の2・・・熱流を考える

前回はヒートブリッジに関して書きましたが、

これは熱が伝わるという現象です。

ところで・・・そもそも熱って何でしょう?

世の中の物質はすべて分子と原子からできていますね。

それらの分子(原子)はすべて乱雑な運動をしています。

この運動エネルギーの大きさが熱の大きさ(温度)になっているのです。

つまり分子(原子)のブルブルが温度であり、

温度はブルブル量にセルシウス温度(℃)と絶対温度(K)という目盛りを付けたものとなりま。

ここで熱流という考え方を書きたいと思います。

熱流は温度のブルブル量を川の流れのように捉えたものです。

この流れの量を計る方法があるんですね。

熱流は、平面状微小熱抵抗体を熱流(熱エネルギー)が貫通するとき、

熱流の大きさに比例した熱抵抗体の両面に生じる温度差を検出することによって測定できます。

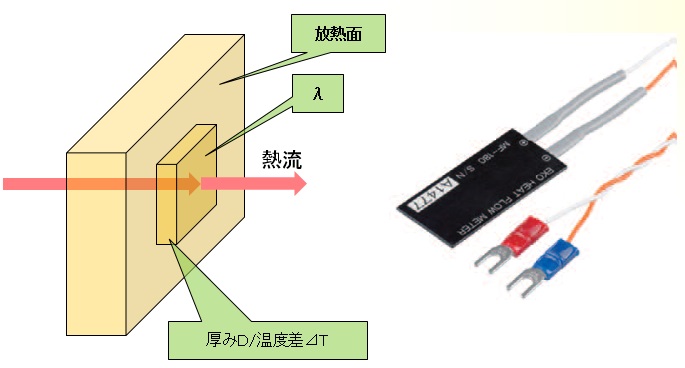

上図のように、放熱面に熱伝導率λ(W/mK)、厚みd(m)の薄い板を取り付けたとすると、

定常状態に達してからのちにこの薄い板を貫通して流れる熱流密度Q(W/m2)は次の式で求められます。

Q=(λ/d)・⊿T

この式から熱伝導が良い物と温度差があった方が熱の流れが大きく・・・

熱伝導の悪い物と厚みがある方が熱の流れが小さくなることが分かります。

さらに熱流密度Qの単位はW/m2なので流れる量は面積が多いほど大きくなります。

ちなみに真空は熱伝導率がゼロ・・・

これは熱を伝える分子(原子)がないからであります。

真空断熱のポットのお湯が冷めにくいのは原理によるものだったのですね。

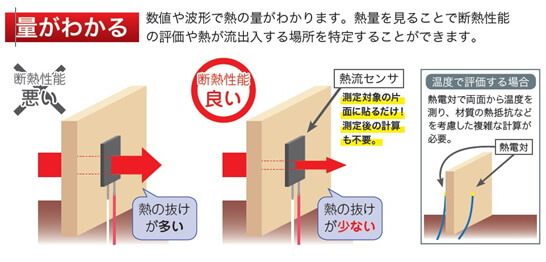

断熱材の評価に使われるのが一番有名になります。

このほかの評価方法としては温度変化の勾配をみる方法もありますが、

直感的に分かるのがこの計測方法だと思います。

逆に熱伝導の良い物にも使われます。

車に搭載されるリチウムイオンバッテリーの放熱構造でも活躍しそうですね。

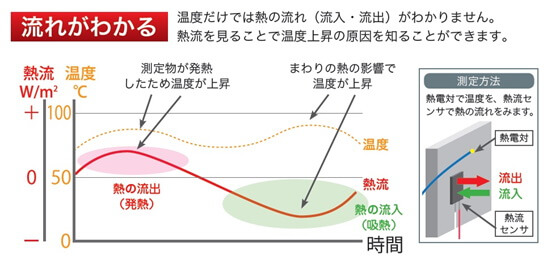

もう一つ面白いのが、熱流センサに表と裏があることです。

これにより発熱と吸熱という温度の流れが分かります。

温度計測の経験値を積めば発熱と吸熱は感覚的に判断出来ますが、

視覚的にわかりやすい使い方だと思います。

寒冷地試験など自然と相対する試験では使ってみたい気がしますね。

絵:日置電機株式会社殿熱流ロガカタログより