アウトドア科学・・・衣服内気候の基礎

最近、有名アウトドア雑誌で読んだ記事に気になる内容がありました。

ゴアテックス社製の最新の靴の記事です。

その中で湿度計を使った靴ムレの評価をしているのですが、

あまりにも不正確だったので少し解説をしようと思います。

ゴアさん・・・かわいそうです。

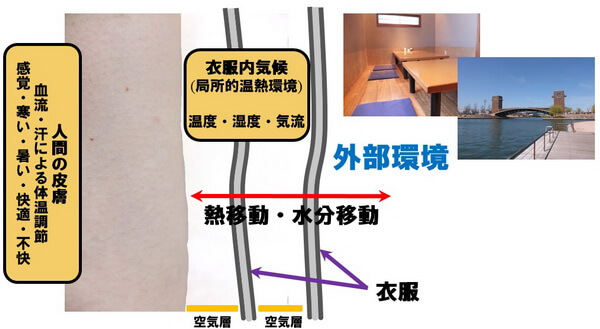

人間が衣服を着用すると人体と衣服との間に空気層ができます。

この空気層内では外部環境とは異なった温度、湿度、気流の分布を持つ

局所的な温熱環境が形成されます。

これを衣服内気候と言うのですが人体と外界との間の熱、

水分の移動に深く関与しているのです。

衣服内気候という研究は1990年代にブームになりました。

これはゴアテックスを代表とした「水は通さないが湿気は通す」という布が生まれたためです。

最近ではユニクロ(UNIQLO)のヒット商品「ヒートテック」が生まれ、

第2の衣服内気候ブームを迎えています。

実はアウトドア科学研究所の所長の私・・・

このジャンルもマニアなので結構忙しいのであります。

衣服内気候は裾野が広くいろいろなジャンルで研究が進んでいます。

- 通常の衣服・レインウェア・防塵服など

- ビジネスシューズ・スポーツシューズ・スキー靴など

- ヘルメット・自衛隊のヘルメット

- 紙おむつ

- 寝具・ベット・寝袋

- 自動車のシート・車いす

- ベビーカー・抱っこ紐

- かつら

こんなにあるんですね。

思えば温度湿度計測を通じていろんな仕事をさせていただいたものです。

さて、衣服内気候においてその評価方法としては温湿度センサーを用いて、

直接、衣服内の環境を計る手法が一般的です。

ところがこの計測において注意する点がたくさんあるんですね。

注意する点をまとめてみましょう。

➀個人差・職業による差があります。

したがって複数人の被験者が必要になるのです。

職業というのはスポーツ選手・ダンサーなどは発汗を押さえる技術を持っているので不向きです。

昔、NHKの取材でダンサーの方を使って計測したのですが、

2回目以降まったく湿度が上がらなかった覚えがあります。

➁➀により連続の実験はタブー。

日をまたいでの実験が望ましいとされています。

③温度・湿度より絶対湿度(g/kg)などを計算するので、

湿度計には確かな物が必要になります。

私の1番お薦め温湿度センサがこちら。

④衣服内気候には静的と動的があります。

寝具などを評価する場合の安静状態で計測する場合を静的。

運動をし意図的に発汗させた状態を動的と呼びます。

後者は衣服内に汗という水分が入るので計測にもさらにノウハウが必要になるのです。

⑤ポンピング現象に注意。

衣服内にはポンピング現象という言葉があります。

これは衣服を着て運動をすることにより気流が発生して、

衣服内にて換気が行われると言うことです。

洋服をデザインする上でこの効果が上がる設計をすると、

発汗による湿度が抜けやすくなり快適性が上がるというものです。

冒頭の雑誌では湿度センサが大きく隙間が出来る為、

実際の靴を履いた状態と違い湿度が下がったと予想しています。

奥が深いですね・・・!

それでは計測に関しては次の記事で書くことにして、

ちょっと質問です。

洋服の発明の中でこの衣服内気候上・・・一番困るファッションがあります。

それはなんでしょう?

そう、ネクタイなんですね。

ネクタイは衣服内換気を一番防いでしまうのですよ。

最近ではネクタイをすると健康上にも問題があるなどと発表されています。

これから暑い夏、クールビズは必須ですね!