温度を極める!その2の2・・・熱電対温度センサを原理から考えてみる。

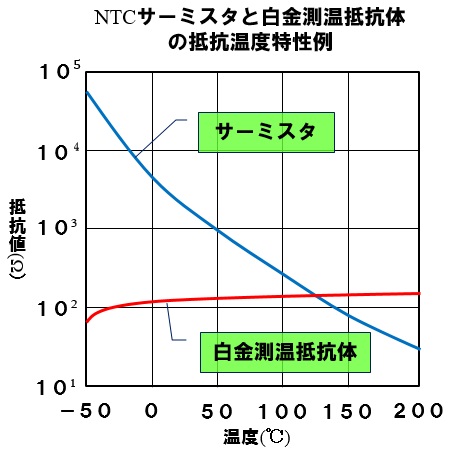

サーミスタと白金測温抵抗体の次は広く普及しているのが熱電対です。

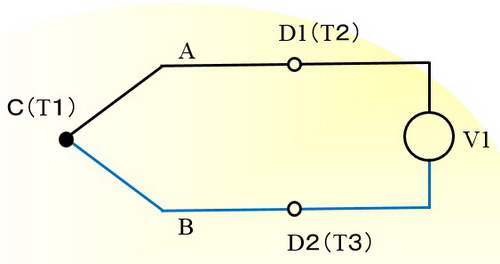

熱電対の温度センサは「2種類の異なる金属で閉回路を形成した時、

2箇所の接合点に温度差が生じると起電力(電圧)が生じる」という原理を利用したものです。

この現象をゼーベック効果と言います。

ゼーベック効果

ゼーベック効果により端子D1−D2間に電圧(熱起電力)V1が発生します。

ゼーベック効果による熱起電力V1はC点(測温接点)とD点(基準接点)の

温度差 ΔT (=T1−T2)に対応して発生するものであり、

JISなどの規格に「規準熱起電力表」として掲載されています。

具体的にどんな感じかと言うと・・・

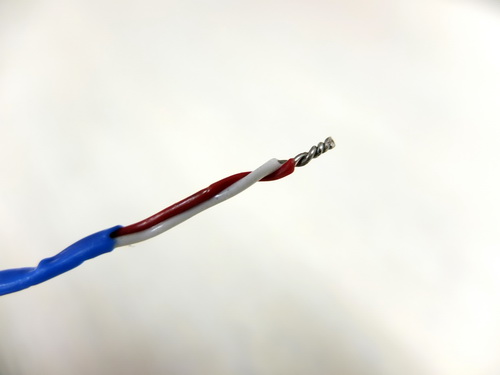

たとえばTタイプの熱電対は線の一本が銅、もう一本がコンスタンタンという金属を使います。

(コンスタンタンは銅55%ニッケル45%の組成からなる合金なのです。)

この接点の部分を100℃のヤカンに触れさせ、

反対側の接点を氷に触れさせると・・・なんと4.279mVという電圧が発電されます。

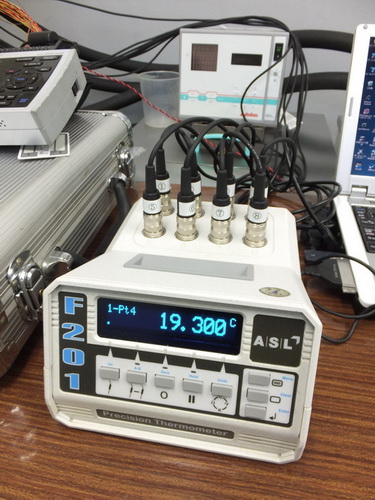

つまり、このほぼ直線的な特性を生かして電圧を測ることにより、

温度に換算したのが熱電対温度計の原理なんですね。 (写真はK熱電対)

ちなみに25℃だと4.279mV÷100℃✕25℃=1.06975mVてな感じです。

さて、ちょっとゼーベック効果が面白いので寄り道してみましょう。

この効果をよく考えてみると超小さな発電所と呼べるのではないでしょうか?

この効果の応用を2つ紹介します。

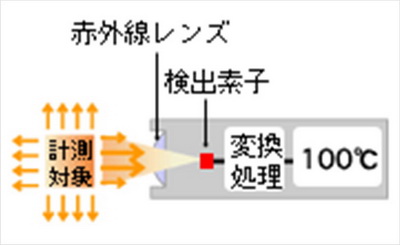

ひとつはサーモパイルと呼ばれるものです。

これは熱電対をたくさん直列や並列に接続してパイル状(碁盤の目のイメージ)にしたものです。

たくさん使うと起電力も増えて小さな温度変化も見ることが出来るのですね。

これを利用して物から温度の高さに応じて出る赤外光をレンズで集光しサーモパイルに当てます。

最近では体温計なのでも利用される放射温度計がこの原理なんですね。

この放射温度計に関してはこの後の記事でまた詳しくご紹介しましょう。

とっても面白い会社さんがこのブログのために転載やHPの紹介の許可を頂きましたので、

そちらから引用させていただきます。

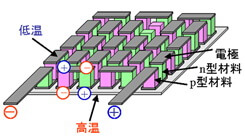

株式会社TESニューエナジーさんは(独)産業技術総合研究所の技術移転ベンチャーさんです。

熱電にはP型とN型材料の二種類があり、

それらを接続することで電力を得ることが出来るそうです。

その酸化物熱電モジュールをお鍋の底に設置したのが発電鍋なのですね。

これアウトドアでスマホを充電するのにぴったり。

アウトドア好きの温湿度マイスター 武田の食指が動いてしまいそうです。

あの未曾有の東北地方太平洋沖地震でも携帯の充電が問題になりましたね。

先日もテレビでこの発電鍋を使っているアフリカのウガンダの小学校が紹介されました。

夜しか学習する時間がない子供も多くいて、

そのときに必要な明かりを発電鍋とLED照明で作ることが出来たのです。

なんとも偉大なゼーベック効果ではないでしょうか?